| 日時: | 2018年3月6日(火曜日)〜3月7日(水曜日) | |

|---|---|---|

| 目的: | 低炭素社会の構築に向けた北九州方面の先進企業・大学の取り組み調査のため、安川電機ロボット村、TOTO小倉第一工場における省エネルギーなど環境への取り組みや電源開発若松研究所での微細藻類を利用したグリーンオイルの研究、九州大学での水素関連技術研究を視察し、環境・エネルギーの取り組みについての理解を深める。 | |

| 視察先: | 1. | 株式会社安川電機・ロボット村様 |

| 2. | J-POWER(電源開発株式会社) 若松研究所様 | |

| 3. | TOTO株式会社 小倉第一工場様 | |

| 4. | 九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター様 水素材料先端科学研究センター様 |

|

| 参加者: | 24名 | |

各施設の見学内容

-

- 1.株式会社安川電機・ロボット村様

-

環境未来都市・北九州市に本社を置く安川電機は創立100周年を機に"100のエコ"をテーマに最新の環境配慮技術を駆使し、「ロボット村」を2015年に完成させました。

平成27年度省エネ大賞の省エネ事例部省エネルギーセンター会長賞を受賞した「ロボット村」は、安川電機のモーター制御技術等を生かし、エネルギーを賢くつかう・つくる・ためる・へらす・ひろうといった数々の取り組みにより、従来に対してCO2排出量の半減を達成したお話を伺いました。

ものづくりの驚きとワクワクを発信する「安川電機みらい館」では、超小型ロボットが最速・高効率でミニカーを組み立てるデモ機など、安川電機がこれまで培ってきた様々なメカトロニクス技術の「今と未来」を体感しました。

概要説明の様子

「安川電機みらい館」の見学

-

- 2.J-POWER(電源開発株式会社) 若松研究所様

-

J-POWER若松研究所では、石炭火力の高効率発電技術をはじめ様々な技術開発研究を行っています。今回は、CO2削減に有効な微細藻類が生み出すグリーンオイルを化石燃料の代替等に活用する可能性を探るため、藻類の低エネルギー下での安定的な年間培養とオイル抽出までの一貫生産を目指した研究施設を中心に日本で唯一の集光追尾型の太陽光発電設備などを見学しました。海洋微細藻類を含めた海洋バイオマス資源活用は我が国の国産資源の利用拡大、さらに日本独自技術として世界に発信でき、地球環境への貢献にも期待できる技術で2030年頃の実用化を目指していることを伺い、本研究への理解を深めました。

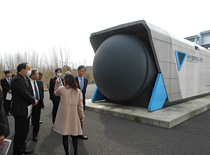

屋外培養設備の見学

集光追尾型太陽光発電設備の見学

-

- 3.TOTO株式会社 小倉第一工場様

-

TOTOグループは昨年で創業100年を迎え、創業地である小倉第一工場ではマザー工場として多品種・小ロットでの衛生陶器の製造を行っています。

製造工程の見学では、一部の熟練作業を自動化して生産性向上を目指しつつ、最終的にTOTOブランドの高いクオリティーを支えているのは人であり、ものづくりにおける熟練の技が脈々と受け継がれていることを実感しました。

また、水まわりから環境に貢献するため「グローバル環境ビジョン」のもと、1976年の節水便器発売以降、洗浄水量を約70%削減(13L→3.8L)しており、商品使用を通して水消費量削減に向けた商品開発の歴史などについても伺いました。

概要説明の様子

最新商品を囲んでの集合写真

-

-

4.九州大学

次世代燃料電池産学連携研究センター様

水素材料先端科学研究センター様 -

九州大学では、水素エネルギーに関連する2つの研究センターを視察しました。

次世代燃料電池産学連携研究センターでは、脱炭素社会に向けて燃料電池を核にした水素エネルギー社会の実現を目指し、産学連携で最先端の研究を行っています。キャンパス内に設置された固体酸化物形燃料電池(SOFC)とマイクロガスタービンの複合発電システムの燃料電池発電所を見学しました。

水素材料先端科学研究センターでは、水素ステーションの普及拡大を目指し、安全と経済性が両立する材料の研究を行っています。産業界や海外からも水素利用研究にはなくてはならない拠点として高く評価されており、可燃性や材料の性質を変えてしまうという水素の潜在的リスクに対する研究施設などを見学しました。

両研究センターでは、水素社会の実現に向けた最先端の研究について理解を深めました。

燃料電池発電所施設の見学

水素材料先端科学研究センターでの集合写真

-

4.九州大学

視察を終えて

今回の視察では、創業100年を超える安川電機様とTOTO様で、ロボットがロボットを製造する工場と熟練の技が光る衛生陶器の製造工場、それぞれに長年にわたり受け継がれてきた技術とものづくりの情熱を感じたとともに、J-POWER様のグリーンオイルの研究や九州大学様の水素研究など最新の研究への知見を深めました。こうした現場の視察で得たものは多く、大変有意義な経験をすることができました。

最後になりますが、視察団を快く受け入れて頂いた各視察先様に、この場をお借りして深く御礼を申し上げます。

EPOC会長会社事務局(中部電力(株)環境・立地部)